Revisions-Disclaimer

Ich musste feststellen, dass das Schreiben eines Blogs für mich ein iterativer Prozess ist.

Nach dem Schreiben lerne ich jeweils weiter und dies hat Einfluss auf die geschriebenen Beiträge.

Wochen oder Monate später fühle ich mich dann genötigt, den Beitrag nochmals zu überarbeiten.

Revisions-Index

15.05.2024 – Erste Fassung

01.06.2024 – Kleine Erweiterungen, Präzisierungen und Ergänzungen

12.02.2025 – Umgestaltung der Einleitung

Benutze den Index am linken Rand um direkt in die verschiedenen Kapitel zu springen.

Einleitung

In den letzten Jahren wird in der Schweiz immer wieder über die Verwendung von Atomkraftwerken diskutiert. Und die Frage, wo in Zukunft unser Strom herkommen soll, ist durchaus berechtigt. Insbesondere wenn auch die CO2-Belastung verschiedener Erzeugungstypen in Erwägung gezogen wird, kommt das Thema Atomkraft immer wieder hoch. Aber was soll es denn am Ende werden: Windkraft, Solarpanels, Wasserkraft, Atomkraftwerke (AKW) oder was auch immer – noch ist dies nicht entschieden.

In einer Radiosendung behauptete im Frühsommer 2024 ein SVP-Politiker, dass der Strom aus einem AKW der günstigste Strom verfügbare Strom sei und jener aus erneuerbaren Quellen hingegen sehr teuer sei.

Und nun stellt sich mir also die Frage: Stimmt denn dass?

Wichtige Rahmenbedingungen für diesen Artikel

1) Ich habe Elektrotechnik studiert und trage den Titel als „Eidgenössisch diplomierter Elektro-Ingenieur“. Strom, Kraftwerke, Netzausbau und derartige Themen sind mir durchaus vertraute Themen.

2) Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeite ich allerdings nicht mehr in der Elektro-Branche.

3) Ich habe keine Zweifel, dass ein AKW in der Schweiz sehr sicher betrieben werden kann.

4) Ob denn nun ein AKW oder ein Windpark in der Landschaft „hässlicher“ ist oder was anderes vielleicht doch noch viel schlimmer wäre, ist eine sehr subjektive Einschätzung einzelner Personen.

5) Allerdings gibt es bei AKWs viele berechtigte Diskussionsthemen, wie Standortwahl, Sicherheit, Umwelteinflüsse, Atommüll und noch vieles mehr. Über alles kann und muss man diskutieren!

Aber darum soll es in diesem Beitrag explizit nicht gehen!

Dieser Post befasst sich einzig und allein mit den Kosten.

Hat denn der SVP-Politiker Recht oder nicht?

Ein echtes AKW als Vorlage

Wenn man die Kosten eines AKW abschätzen will, so kann man diese grob in drei Kategorien einteilen.

1. Die Baukosten

2. Betrieb und Unterhalt

3. Abbau und Entsorgung

Mit dem AKW Mühleberg haben wir in der Schweiz eine Anlage, welche fast 50 Jahre in Betrieb war und nun abgeschaltet ist. Derzeit läuft der Rückbau dieses AKW und dieser wird auch noch viele weitere Jahre benötigen.

Damit haben wir ein konkretes und echtes Beispiel bezüglich den realen Kosten eines Atomkraftwerkes.

Beim AKW Mühleberg wissen wir genau, was es gekostet hat und auch was der Betrieb gekostet hat, ist bekannt. Einzig die Kosten für den Rückbau und die Entsorgung können derzeit nur geschätzt werden.

Trotzdem werden die folgenden Zeilen noch aufzeigen, dass die Berechnung der Kosten für den gesamten Lebenszyklus eines AKW alles andere als einfach ist!

Zumindest dann nicht, wenn man auf im Internet publizierte Daten angewiesen ist.

Kenndaten AKW Mühleberg

Reaktortyp

Siedewasserreaktor mit Flusswasserkühlung [Quelle 1]

Nennleistung

373 Megawatt netto [Quelle 1 & 2] / 390 Megawatt brutto [Quelle 2]

Jahr Inbetriebnahme

1972 [Quelle 1]

Jahr Ausserbetriebsetzung

2019 [Quelle 1]

Vorgesehener Abschluss des Kraftwerkrückbaus

2034 [Quelle 1] oder 2039 [Quelle 2]

Kosten pro Kilowattstunde Strom aus dem AKW Mühleberg

Um die Kosten vergleichen zu können, müssen wir die Gesamtkosten des AKW Mühlebergs in Relation zur produzierten elektrischen Energie setzen. Es wäre nicht fair, die hohen Kosten eines AKWs mit den Kosten eines Windrades zu vergleichen ohne die ungleich höhere Leistung eines AKW zu berücksichtigen.

Gesamt-Stromproduktion AKW Mühleberg

Gemäss kernenergie.ch produzierte das AKW Mühleberg pro Jahr ungefähr dreitausend Gigawattstunden (3’000 GWh) Strom pro Jahr. [Quelle 2]

Plausibilitätsprüfung

Wie lange muss ein 373MW-Reaktor unter Volllast laufen um 3’000 GWh Strom zu produzieren?

\[ Volllasttage=\frac{3’000GWh}{373MW*\frac{24h}{Tag}}=\frac{3’000’000MWh*Tag}{373MW*24h}=335.1\ Tage \]

Resultat der Plausibilitätsprüfung:

3’000 GWh pro Jahr kann das AKW Mühleberg erreichen, wenn es fast durchgehend unter Volllast läuft.

Das AKW Mühleberg nahm seinen Betrieb am 6. November 1972 auf und wurde im Dezember 2019 stillgelegt [Quelle A]. Damit war das AKW fast genau 47 Jahre in Betrieb.

Unter der Annahme von 3’000 GWh pro Jahr lässt sich die Gesamtproduktion des AKW Mühleberg berechnen.

Berechnung Gesamtproduktion Mühleberg

\[ Gesamtproduktion=\frac{3’000GWh}{Jahr}*47\ Jahre=141’000\ GWh=141\ TWh \]

Aufgrund der Zahlen von kernenergie.ch ergibt sich also eine Gesamtproduktion von 141 TWh.

Diese Zahl würde bedeuten, dass das AKW Mühleberg mehr oder weniger durchgehend unter Volllast gelaufen wäre. Man möge es mir verzeihen, aber das halte ich für nicht wirklich realistisch.

Daher machte ich mich auf die Suche nach anderen Quellen und stiess dabei auf die Webseite der IAEA, der „International Atomic Energy Agency“, also der Atomenergie-Behörde der UNO. Dort werden die effektiven Zahlen jedes AKWs veröffentlicht.

Die IAEA führt die produzierte Elektrizität des AKWs Mühleberg mit „nur“ 122.46 TWh auf [Quelle 3].

Ich werde ab hier diese Zahl übernehmen, da ich die IAEA in diesem Bereich für sehr glaubwürdig einstufe.

Fakt 1: Gesamtproduktion Mühleberg gemäss IAEA

122’460’000’000 kWh

Neubaukosten eines AKW Mühleberg

Die Baukosten für das AKW Mühleberg wurden ursprünglich auf 250-280 Millionen Schweizer Franken geschätzt. Effektiv waren es im Jahr 1972 dann 302.4 Millionen CHF. [Quelle 4]

Kostenüberschreitung

Bereits beim Bau des AKW Mühleberg kam es zu einer massiven Kostenüberschreitung

\[ Min. Kostenüberschreitung=100\%*\left(\frac{302.4\ Mio\ CHF}{280\ Mio\ CHF}-1\right)=8\% \]

\[ Min. Kostenüberschreitung=100\%*\left(\frac{302.4\ Mio\ CHF}{250\ Mio\ CHF}-1\right)=20.96\% \]

Bereits 1972 betrug die Kostenüberschreitung 8-21% der ursprünglichen Schätzung.

Leider lassen sich die Kosten aus dem Jahr 1972 nicht direkt in der heutigen Zeit verwenden, denn dies ist bereits über 50 Jahre her. Ich muss mir daher Überlegen, wie ich diese Zahl aus dem Jahr 1972 in das Jahr 2025 übertragen kann.

Eigentlich sehe ich zwei Möglichkeiten dazu!

Variante 1 – Reale AKW Kosten plus Teuerung

Dazu nehme man die Zahl aus dem Jahr 1972 und rechne einfach die Teuerung seit damals dazu.

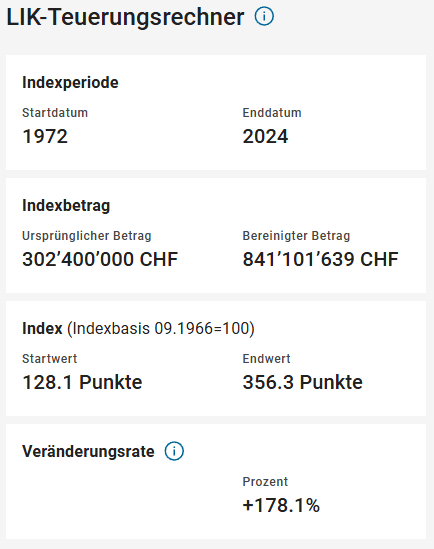

Ausrechnen lässt sich diese mit einem Online-Tool auf der Webseite des Schweizer Bundesamtes für Statistik. [Quelle 5]

Gemäss dem Rechner lassen sich die 302.4 Millionen CHF aus dem Jahr 1972 in 841.1 Millionen CHF im Jahr 2024 umrechnen. In Prozent ist liegt die Teuerung von 1972 bis 2023 also bei +178.1%.

Vorteil dieser Methode:

Es sind reale Kosten welche mit einer realen Teuerung hochgerechnet wird. Natürlich ist da ein gewisser Fehler zu erwarten, aber es muss nicht mit reinen Schätzungen gerechnet werden.

Nachteil dieser Methode:

Die Vorgaben, wie ein Atomkraftwerk damals und heute gebaut werden darf, haben sich stark verändert! Eigentlich lässt sich aus diesem Gesichtspunkt das AKW Mühleberg nicht mehr mit modernen AKWs vergleichen!

Variante 2 – Kosten für aktuelle AKWs aus dem Internet suchen

Hier stellt sich also die Frage, was aktuelle AKW Bauten denn heutzutage kosten?

Durchschnittlich sollen sich die Baukosten in westlichen Industrieländern für Atomkraftwerke aktuell bei ungefähr 10’000 Dollar per Kilowatt befinden. [Quelle 6]

Für ein AKW in der Grössenordnung von Mühleberg, können wir also folgende Werte annehmen:

Leistung: 373’000 kW

Preis pro kW: 10’000 Dollar

CHF pro Dollar: 0.95

Dies ergibt 9’500 CHF/kW und somit ein Preis von über 3.5 Milliarden Schweizer Franken.

(3’543’500’000 CHF)

Vorteile dieser Methode:

Die Zahl beruht auf der aktuellen Preisbasis und den aktuellen Standards beim Bau eines AKW.

Nachteile der Methode:

Die Zahl ist einfach eine Schätzung. Zwar basierend auf aktuellen Projekten, aber doch eine Annahme.

Extreme Abweichung der beiden Varianten

Variante 1 und Variante 2 unterscheiden sich um mehr als den Faktor 4.

Liegen die Kosten moderner Kernkraftwerke wirklich so hoch oder liegt die Quelle einfach falsch.

Um dies zu beurteilen, suche ich konkrete Informationen über aktuelle AKW Projekte in Europa.

Was kosten aktuelle AKW Projekte in Europa

Anhand konkreter AKW Projekte in Europa möchte ich überprüfen, ob wiwo.de mit den 9’500 CHF/kWh richtig liegt oder nicht!

Irgendwie scheint jeder zu wissen, dass viele Staaten AKW Projekte verfolgen, aber effektiv neu gebaute oder fortgeschritten im Bau befindliche AKWs gibt es nur in Finnland, Frankreich und Grossbritannien.

Auffällig gemeinsam ist bei all diesen Projekten eine massive Kostenüberschreitungen gegenüber des ursprünglichen Kostenvoranschlags und eine ebenso grosse Bauverzögerung.

Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich im Internet die meisten Informationen über das Projekt in Grossbritannien gefunden habe, werde ich dieses Projekt als Beispiel verwenden: Hinkley Point C. [Quelle 7]

Folgende Fakten konnte ich bezüglich der Planung von Hinkley Point C finden [Quelle 7]:

a) Nettoleistung 3200MW / Bruttoleistung 3260MW

b) Planungsbeginn: 2013

c) Geplante Kosten: 19 Milliarden Euro

d) Geplante Inbetriebnahme: 2023

e) Der Betreiber EDF verlangte schon vor Planungsbeginn eine staatliche Subvention in Form eines garantierten Mindestabnahmepreises, da der Betrieb eines AKWs zu Marktpreisen nicht rentabel sei.

19 Milliarden Euro für 3200MW wären tatsächlich deutlich weniger als die 9’500 CHF/kW.

Eine Bauzeit von 10 Jahren wäre für ein derartiges Projekt durchaus angemessen.

Störend ist etwas die Aussage, dass ein AKW nicht rentabel betrieben werden kann, ohne Subventionen durch den Staat, denn nichts anderes ist ein garantierter Mindestabnahmepreis!

Leider endet die Geschichte von Hinkley Point C hier noch nicht. Denn seither kam es zu diverses Kostensteigerungen und Bauverzögerungen. Ich werde deshalb nicht jeden einzelnen Schritt erwähnen, da der interessierte Leser sie in der Quelle nachlesen kann.

Aktueller Stand von Hinkley Point C:

f) Voraussichtliche Fertigstellung des Baus: 2029, 2030 oder 2031

g) Geschätzte Baukosten bis Fertigstellung: 52.0 oder 55.6 oder 57.9 Milliarden Euro

h) Der garantierte Mindestabnahmepreis beinhaltet eine Anpassung an die Inflation und betrug daher im September 2023 bereits über 0.14 Euro/kWh.

i) Der Betreib der Anlage ist für 60 Jahre vorgesehen

j) Der Rückbau und die Entsorgung soll danach bis ins Jahr 2138 dauern

k) Die britische Regierung vereinbarte ein Kostendach für Rückbau und Entsorgung am Ende der Betriebszeit des AKWs. Die Höhe dieser Obergrenze wurde nicht bekanntgegeben, aber alles darüber hinaus wäre durch den britischen Staat zu bezahlen.

Diese Erkenntnisse sind doch sehr ernüchternd!

Selbst wenn es bei den 52 Milliarden Euro für den Bau bleiben würde, so wären dies 16’250 Euro/kW, was entsprechend 1:1 auch für Schweizer Franken gerechnet werden kann. Das sind sogar über 70% mehr als die Zahl von wiwo.de

Die Bauzeit könnte sich auf 18 Jahre ausdehnen und wo dann die Inflation die garantierte Einspeisevergütung hingetrieben hat, ist nicht absehbar.

Aktueller Betrag der Subventionen durch die britische Regierung aufgrund der garantierten Einspeisevergütung

Würde Hinkley Point C heute bereits am Netz sein, so müsste die englische Regierung einen Einspeisepreis von rund 15 Rappen/kWh bezahlen. Im Februar 2025 liegt der Börsenstrompreis in England bei rund 100 Pfund Sterling/MWh [Quelle B], was etwa 11.3 Rappen/kWh entspricht.

Das heisst, die englische Regierung müsste den garantierten Preis mit 3.7 Rappen/kWh subventionieren. Nehmen wir mal 7000 Stunden Volllast pro Jahr an (was ähnlich dem AKW Mühleberg wäre) – wieviel müssten die Briten aus der Staatskasse dafür bezahlen?

\[ Jährliche\ Kosten=7’000h*3’200’000kW*0.037\frac{CHF}{kWh}=828’800’000\ CHF \]

Basierend auf den aktuellen Preisen müsste die britische Regierung also umgerechnet fast 830 Millionen Franken pro Jahr nur für den garantierten Preis bezahlen. Zusätzlich ist das Kostenrisiko für die britische Regierung bezüglich des Rückbaus und Entsorgung ist schlicht nicht kalkulierbar.

Nun stellt sich die Frage, ob Hinkley Point C vielleicht doch ein Ausreiser ist!

Flamanville 3 in Frankreich erreichte eine Bauverzögerung von 12 Jahren und eine Kostenüberschreitung beim Faktor 4. Dabei hat es derzeit erst den Probebetrieb aufgenommen. [Quelle C]

Ganz ähnlich sehen die Zahlen für Olkiluoto 3 in Finnland aus. [Quelle D]

Hinkley Point C scheint also tatsächlich keine Ausnahme zu sein. Kosten und Bauzeit liefen bei allen kürzlichen AKW Projekten in Europa komplett aus dem Ruder.

Neubaukosten Mühleberg

Hier stellt sich mir die Frage, welche der unterschiedlichen Zahlen ich nun verwenden soll.

Ich beschliesse daher einen Best-Case und einen Worst-Case zu rechnen. Best Case wäre basierend auf den 10’000$/kWh; Worst-Case basiert auf der höchsten Schätzung für Hinkley Point C.

Best-Case Rechnung

\[ Baukosten\ Best Case\ =373’000\ kW*\frac{10’000\ $}{kW}*\frac{0.95\ CHF}{$}=3’543’500’000\ CHF \]

Worst-Case Rechnung

\[ Baukosten\ Worst Case\ =\frac{57’900’000’000\ Euro*373\ MW}{3’200\ MW}*\frac{1\ CHF}{Euro}=6’748’968’750\ CHF \]

Mit diesen Zahlen und der zuvor ermittelten Produktionsmenge an Strom lässt sich nun berechnen, wie stark die Baukosten pro produzierter Kilowattstunde zu Buche schlagen:

Baukosten pro Kilowattstunde

\[ Best Case\ =\frac{3’543’500’000\ CHF}{122’460’000’000\ kWh}=0.02893\frac{CHF}{kWh} \]

\[ Worst Case\ =\frac{6’748’968’750\ CHF}{122’460’000’000\ kWh}=0.05511\frac{CHF}{kWh} \]

Fakt 2: Baukosten pro Kilowattstunde

Best Case: 2.89 Rappen/kWh

Worst Case: 5.51 Rappen/kWh

Fazit Baukosten:

Die Baukosten schlagen also mit rund 2.9 oder 5.5 Rappen pro jemals produzierter Kilowattstunde zu Buche (je nach Berechnung). Beide Zahlen sind jedoch überraschend bereits überraschend hoch – sind dies doch erst die Baukosten. Noch wurde nicht eine Kilowattstunde in unserem neuen Kraftwerk produziert.

Kosten für Betrieb und Unterhalt eines AKW Mühleberg

Nach dem Bau wurde das AKW Mühleberg für 47 Jahre betrieben. Leider konnte ich im Internet keine Angaben finden, welche Betriebskosten im Laufe der Jahre effektiv aufgelaufen sind.

Somit

Eine Quelle habe ich jedoch doch gefunden! Auf nucleopadia.org [Quelle 8] wurden die normalen Betriebskosten mit zwischen 2.2 Rappen und 3.2 Rappen pro Kilowattstunde veranschlagt. Diese Werte sind abhängig von der Auslastung des Kraftwerks und stammen noch aus dem Jahr 1972.

Da ich keine besseren Quellen gefunden habe, werde ich mit diesen Zahlen weiter rechnen.

Allerdings muss ich auch hier die Teuerung mit dazurechnen und dann könnte ich die beiden Zahlen oben als Best und Worst Case verwenden.

Gemässe Rechner des Bundesamtes für Statistik entsprechen die damaligen 2.2 Rappen heute 6.1 Rappen; die 3.2 Rappen hingegen 8.9 Rappen.

Mit diesen Zahlen bin ich jedoch etwas unglücklich. Ja, die Teuerung konnte ich rechnen, aber irgendwie glaube ich auch an Effizienzsteigerungen, die aber so nicht eingerechnet wurde.

Jedoch eine Quelle bezüglich Betriebskosten habe ich doch gefunden. [Quelle E]

Diese rechnet mit knapp sechs bis etwas über sieben Rappen pro Kilowattstunde.

Diese Zahlen sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt, weshalb ich mich entschliesse für Best beziehungsweise Worst Case einen Durchschnittswert zu nehmen

Fakt 3: Betriebskosten pro Kilowattstunde

Best Case: 6.00 Rappen/kWh

Worst Case: 8.00 Rappen/kWh

Fazit Betriebskosten:

Obwohl die Zahlen etwas schwammig sind, bin ich nicht ganz unzufrieden damit. Die Rechnung und die gefundenen Zahlen sind recht ähnlich und der Durchschnitt scheint ein valabler Kompromiss zu sein.

Kosten der Entsorgung und Abbau eines AKW Mühleberg

Eigentlich würde ich den Rückbau und die Entlagerung getrennt voneinander berechnen, aber die Quellen geben dies so leider nicht her.

Zusätzlich ist es in diesem Bereich wirklich schwierig, die verschiedenen Quellen in Einklang zu bringen.

So zählen hier die Kosten des Abbruchs des eigentlichen Kraftwerks dazu, aber natürlich auch die Kosten für die Zwischen- sowie die Entlagerung der radioaktiven Rückstände.

Wo liegt den das Problem? Ein Beispiel!

Die Nagra erwartet allein für den Bau des Endlagers Kosten von 20 Milliarden Franken. [Quelle 9].

Für die Stilllegung aller Schweizer Atomkraftwerke sollen aber 23 Milliarden Franken reichen. [Quelle 10]

In diesen 23 Milliarden soll aber das Endlager inbegriffen sein. Somit ergeben sich also 3 Milliarden Franken, um alle 5 Schweizer Atomkraftwerke stillzulegen.

Für Mühleberg alleine werden aber Entsorgungskosten in der Höhe von 3 Milliarden Franken angegeben [Quelle 11]

Die letzte Quelle widerspricht sich aber schon selbst, denn es wird behauptet, dass die Kosten ca. 1 Rappen pro produzierte Kilowattstunde Strom entspricht. Von der IAEA kennen wir diesen Wert und mit einem Rappen multipliziert ergeben sich nur 1.22 Milliarden Franken. Dies entspricht nicht mal der Hälfte der Kosten.

Welche Zahlen kann ich also verwenden, um eine einigermassen sinnvolle Berechnung hinzubekommen?

Kosten Endlager

Ich entschliesse mich also, der Zahl der Nagra [Quelle 9] eher zu vertrauen als jenen der Lobby-Organisation [Quelle 10]. Dies führt nun aber zum nächsten Problem: Wie teile ich die 20 Milliarden Franken auf die 5 AKWs der Schweiz auf und berechne daraus den Anteil von Mühleberg?

Ich sehe momentan 3 mögliche Arten, wie man diese Kosten aufteilen könnte.

a) Endlagerkosten einfach durch die Anzahl Kraftwerke aufteilen.

Da die Schweiz 5 AKWs hatte, wären in dieser Variante die Kosten einfach durch 5 zu dividieren

b) Endlagerkosten anteilsmässig aufgrund der Nennleistung der Kraftwerke aufteilen

Die Leistungsdaten der Schweizer AKW sind:

Mühleberg: 373MW

Gösgen: 1’010MW

Leibstadt: 1’233MW

Beznau 1: 365MW

Beznau 2: 365MW

Ergibt eine AKW Leistung für die Schweiz von 3’346MW

c) Endlagerkosten aufgrund der Menge des produzierten Abfalles aufteilen

Letztere Variante wäre sicher die Richtige, aber leider sind diese Zahlen nicht bekannt. Da die meisten Kraftwerke noch in Betrieb sind, ist die Menge am Ende nicht absehbar.

Ich werde daher gezwungenermassen deshalb die beiden anderen Optionen weiterverfolgen.

Allerdings frage ich mich auch, wie sicher die 20 Milliarden sind.

Daher habe ich nochmals weiter gesucht und eine weitere Quelle gefunden, welche die Zahl auf über 23 Milliarden beziffert. [Quelle F]

Dabei kommt die Schweizer Energie-Stiftung zum Schluss, dass die Finanzierung nicht gesichert ist.

Rechnen wir die Teuerung seit 2021 mit dem Rechner des BFS, so ergibt sich im idealsten Fall ein Betrag von 24’518’019’802 CHF für das Endlager.

Variante 1: Aufteilung basierend der Anzahl der AKWs

\[ Endlagerkosten =\frac{24’518’019’802\ CHF}{5\ AKWs*122’460’000’000\ kWh}=0.04004\frac{CHF}{kWh} \]

Variante 2: Aufteilung basierend der AKW Leistung

\[ Endlagerkosten =\frac{24’518’019’802\ CHF*373\ MW}{3’346\ MW*122’460’000’000\ kWh}=0.02231\frac{CHF}{kWh} \]

Fakt 4: Anteilskosten Endlager

Best Case: 2.23 Rappen/kWh

Worst Case: 4.00 Rappen/kWh

Fazit Endlagerkosten:

Die Endlagerkosten habe ich unterschätzt, aber ich denke, da bin ich nicht alleine.

Best und Worst Case Werte sind verhältnismässig hoch im Vergleich zu den Baukosten. Und dies beruht derzeit auf einer reinen Schätzung der Kosten. Sollte das Endlager Kostensteigerungen wie bei den aktuellen AKW Projekten erleben, so wäre Werte deutlich jenseits von 10 Rappen pro kWh zu erwarten.

Kosten Endlager

Somit bleiben die Kosten für den reinen Rückbau des AKW Mühleberg sowie die Kosten der Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle bis das Endlager bereit ist. Hier nehme ich die 3 Milliarden der BKW [Quelle 11] an. Diese erwähnen die Kosten des Endlagers tatsächlich nicht.

Rückbaukosten Mühleberg

\[ Rückbaukosten =\frac{3’000’000’000\ CHF}{122’460’000’000\ kWh}=0.02449\frac{CHF}{kWh} \]

Fakt 5: Rückbaukosten

2.45 Rappen/kWh

Fazit Rückbaukosten:

Die älteste Quelle die sich finden lies hatte noch 190 Millionen als Rückbaukosten eingerechnet und davon sind wir jetzt sehr weit weg. Ob die 3 Milliarden für den Rückbau von Mühleberg nun wirklich reichen werden, kann man derzeit nicht abschliessend sagen. Seit etwa 5 Jahren wird rückgebaut und die Planung sagt, dass dies noch weitere 15 Jahre so weitergehen soll. Andererseits sehe ich aktuell keinen Grund die Zahl anzuzweifeln.

Aber auch schon so bewegen sich die Rückbaukosten annähernd im Bereich der Baukusten.

Übrige Kosten

Ich bin mir bewusst, dass ich noch lange nicht alle Kosten berechnet habe!

Ein Beispiel wäre die NAGRA, welche zumindest teilweise vom Bund finanziert wird und ihrerseits wieder Teile im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle finanziert. Hier konnte ich keine Angaben finden, welche es mir erlaubt hätte, die zusätzlichen Kosten gegenüber den schon eingerechneten Kosten bezüglich Rückbau und Endlager zu trennen.

Es ist aber unbestritten, dass die NAGRA auch vom Bund mitfinanziert wird und über die letzten 50 Jahre, müsste man dieses Investment eigentlich auch auf den Strompreis umrechnen.

Gesamtkosten pro Kilowattstunde

Die von mir gefunden Werte lassen sich nun einfach zusammenzählen.

Da an verschiedenen Stellen unterschiedliche Werte gefunden wurden, lassen sich zwei getrennte Rechnungen aufmachen – den besseren und den schlechteren Fall!

| Kostenfaktor | Besserer Fall | Schlechterer Fall |

| Baukosten | 2.89 Rappen/kWh | 5.51 Rappen/kWh |

| Betriebskosten | 6.00 Rappen/kWh | 8.00 Rappen/kWh |

| Endlagerkosten | 2.20 Rappen/kWh | 4.00 Rappen/kWh |

| Rückbaukosten | 2.45 Rappen/kWh | 2.45 Rappen/kWh |

| TOTAL | 13.54 Rappen/kWh | 19.96 Rappen/kWh |

Bei Hinkley Point C habe ich nachgeschaut, was der Strombörsenpreis den so ist.

Wo liegt dieser in der Schweiz?

Gemäss Energy-Charts [Quelle G] ist der Durchschnittspreis an der Strombörse für die Schweiz im Jahr 2024 bei 75.96 Euro/MWh, also 7.60 Rappen/kWh.

Die Berechnung oben zeigt, dass Strom aus einem AKW im besten Fall 6 Rappen teurer und damit nicht konkurrenzfähig wäre. Vom Worst-Case reden wir schon gar nicht.

Gesamtfazit

Aus Klimaschutzgründen kann man Atomkraftwerke durchaus in Betracht ziehen. Natürlich sind sie nicht CO2 neutral, aber das sind Wind- und Solarkraftwerke auch nicht.! Ich habe es ganz anfangs gesagt, dass ich nicht grundsätzlich gegen AKWs bin. Aber das war nicht das Thema dieses Beitrags.

Was die Kosten angeht, stelle ich jedoch fest dass die Befürworter der Atomtechnik nicht mit offen Karten spielen.

Ein gutes Beispiel ist hier die Webseite von kernenergie.ch [Quelle E]

Dort findet sich die folgende Aussage – Zitat:

„Für moderne Kernkraftwerke, wie sie sich heute im Bau befinden, rechnen Fachleute mit Produktionskosten von knapp sechs bis etwas über sieben Rappen pro Kilowattstunde. Vorausgesetzt, die gesellschaftlichen und gesetzlich-regulatorischen Rahmenbedingungen sind stabil und klar.“

Anders formuliert: Diese Werte sind nur im Idealfall erreichbar.

Auf der gleichen Seite findet sich aber direkt darüber ein Diagramm mit den Produktionskosten unterschiedlicher Kraftwerkstypen – dort werden AKWs mit Kosten ab 5 Rappen pro Kilowattstunde angegeben.

Sie widersprechen sich also innerhalb weniger Zeilen selbst.

Meine Rechnung hingegen hat versucht alle Kosten einzurechnen, so gut ich die Zahlen im Internet finden konnte. Auch befasse ich mich nicht beruflich damit und bin auf öffentliche Quellen angewiesen.

Auch wenn einzelne Bereiche vielleicht etwas zu hoch sind, so ist auch klar das andere Bereiche noch nicht mal berücksichtigt sind. Wenn mal also dort noch weiter oder detaillierter hineintaucht könnte der kWh-Preis sich durchaus noch in beide Richtungen verschieben lassen. Allerdings wird der sich der Preis nicht plötzlich auf ein paar wenige Rappen reduzieren.

Dass die Kosten von Atomstrom, bewusst oder unbewusst, komplett falsch angegeben werden, stört mich aber ganz gewaltig an der derzeitigen Diskussion. Natürlich braucht es eine Abwägung bezüglich der Risiken und Nutzen der Atomkraft – was die Klimaverträglichkeit angeht haben sie definitiv Vorteile. Aber selbst aus Klimaschutzüberlegungen haben AKWs auch Nachteile! Aber wie schon erwähnt, ist dies ein anderes Thema.

Aber nach dieser Abhandlung muss man sagen:

Egal wie genau oder ungenau die Rechnung auch immer ist – Atomstrom ist teuer!

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man aus Klimagründen auf AKWs setzen will – insbesondere wenn man Probleme mit Windrädern und Solaranlagen hat. Und wenn man das will, dann muss man das nötige Geld in die Hand nehmen. Und man muss den Leuten erklären, wieso man dieses Investment macht. Unlauter ist jedoch zu behaupten, dass Atomstrom billig sei.

Damit wäre aber der Herr der SVP mit seiner Aussage widerlegt.

Quellen:

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_M%C3%BChleberg

[2] https://www.kernenergie.ch/de/portrait-kkm-_content—1–1118.html

[3] https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=56

[4] https://www.nzz.ch/wirtschaft/bei-einem-kernkraftwerk-wird-erst-die-beerdigung-teuer-ld.1506037

[5] https://lik-app.bfs.admin.ch/de/lik/rechner

[6] https://www.wiwo.de/unternehmen/energie/atomkraft-in-europa-was-kostet-atomstrom/29597204-3.html

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Hinkley_Point#Hinkley_Point_C

[8] https://de.nucleopedia.org/wiki/Kernkraftwerk_M%C3%BChleberg

[9] https://www.srf.ch/news/schweiz/nagra-endlager-die-kosten-des-tiefenlagers-sind-schwer-abzuschaetzen

[10] https://www.swissinfo.ch/ger/23-milliarden-franken-kostet-atomkraftwerke-stilllegung/46994154

[11] https://www.bkw.ch/de/energie/energieproduktion/stilllegung-kernkraftwerk-muehleberg/finanzierung

[A] https://www.bkw.ch/de/ueber-uns/die-bkw-gruppe/125-jahre-125-fragen/die-pionierin/wie-ging-das-kkw-muehleberg-ans-netz

[B] https://de.tradingeconomics.com/united-kingdom/electricity-price

[C] https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Flamanville

[D] https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Olkiluoto

[E] https://www.kernenergie.ch/de/zahlen-und-fakten-_content—1–1079.html

[F] https://energiestiftung.ch/situation-in-der-schweiz

[G] https://energy-charts.info/charts/price_average_map/chart.htm?l=de&c=DE&interval=year&year=2024

Beitragsbild von Qubes Pictu

No responses yet